嗯,用户让我围绕给定的标题重写一篇新闻稿。首先,我需要仔细阅读用户提供的原文,理解其中的关键信息和结构。原文主要讲述了奇瑞汽车在湖南张家界天门山景区进行极限测试时发生意外,导致车辆下滑撞击护栏,随后奇瑞发布声明致歉,并反思了测试中的不足。同时,文章还提到奇瑞近年来频繁进行各类极限测试,以及公众对此的不同看法。

接下来,我需要确定用户的需求。用户希望围绕标题“挑战天门山“天梯”却溜下台阶 奇瑞汽车凌晨2点半致歉,这是极限测试还是营销噱头?”进行重写,所以重点应放在事件本身、奇瑞的回应以及公众和行业对极限测试与营销噱头关系的讨论上。

首先,标题已经明确提出了两个核心问题:事件结果和测试的性质。因此,重写后的文章需要突出这两个方面。开头部分需要简明扼要地概括事件,包括时间、地点、经过和结果,同时引用奇瑞的声明,说明直接原因和后续处理。

然后,需要详细描述天门山天梯的挑战背景,强调其难度,比如路虎之前的成功案例,以及奇瑞之前类似的测试,如高空坠落和碰撞测试,来展示奇瑞一贯的测试风格。同时,要提到奇瑞在安全方面的承诺,如尹同跃的发言,以平衡正面形象。

接下来,重点转向公众和行业的反应。需要引用网友的不同观点,既有质疑测试实用性的声音,也有支持展示技术实力的看法。同时,引入行业分析师的观点,讨论极限测试从科学验证转向营销噱头的趋势,以及市场竞争中的营销策略。

在结构上,可能需要将事件经过、背景信息、奇瑞的回应、公众讨论和行业分析分段处理,确保逻辑清晰。同时,要使用更吸引人的小标题,如“极限测试遇险:安全防护绳脱落致车辆失控”、“天梯挑战背后的争议:营销创新还是噱头炒作?”等,增强可读性。

需要注意避免直接复制原文内容,而是进行重新组织语言,保持客观中立,同时突出标题中的核心问题。还要检查是否有遗漏的重要信息,比如奇瑞的道歉声明、赔偿承诺、以及之前的安全测试案例,这些都需要在重写中体现。

最后,确保结尾部分总结事件的影响,并引发读者思考极限测试的平衡点,呼应标题中的疑问。可能需要强调奇瑞在安全与创新之间的挑战,以及行业如何应对营销与技术的平衡。

现在,我需要将这些思考整合成一篇结构清晰、重点突出、符合用户要求的新闻稿,确保每个部分都紧扣标题的主旨,同时保持信息的准确性和客观性。

挑战天门山"天梯"却溜下台阶 奇瑞汽车凌晨2点半致歉,这是极限测试还是营销噱头?

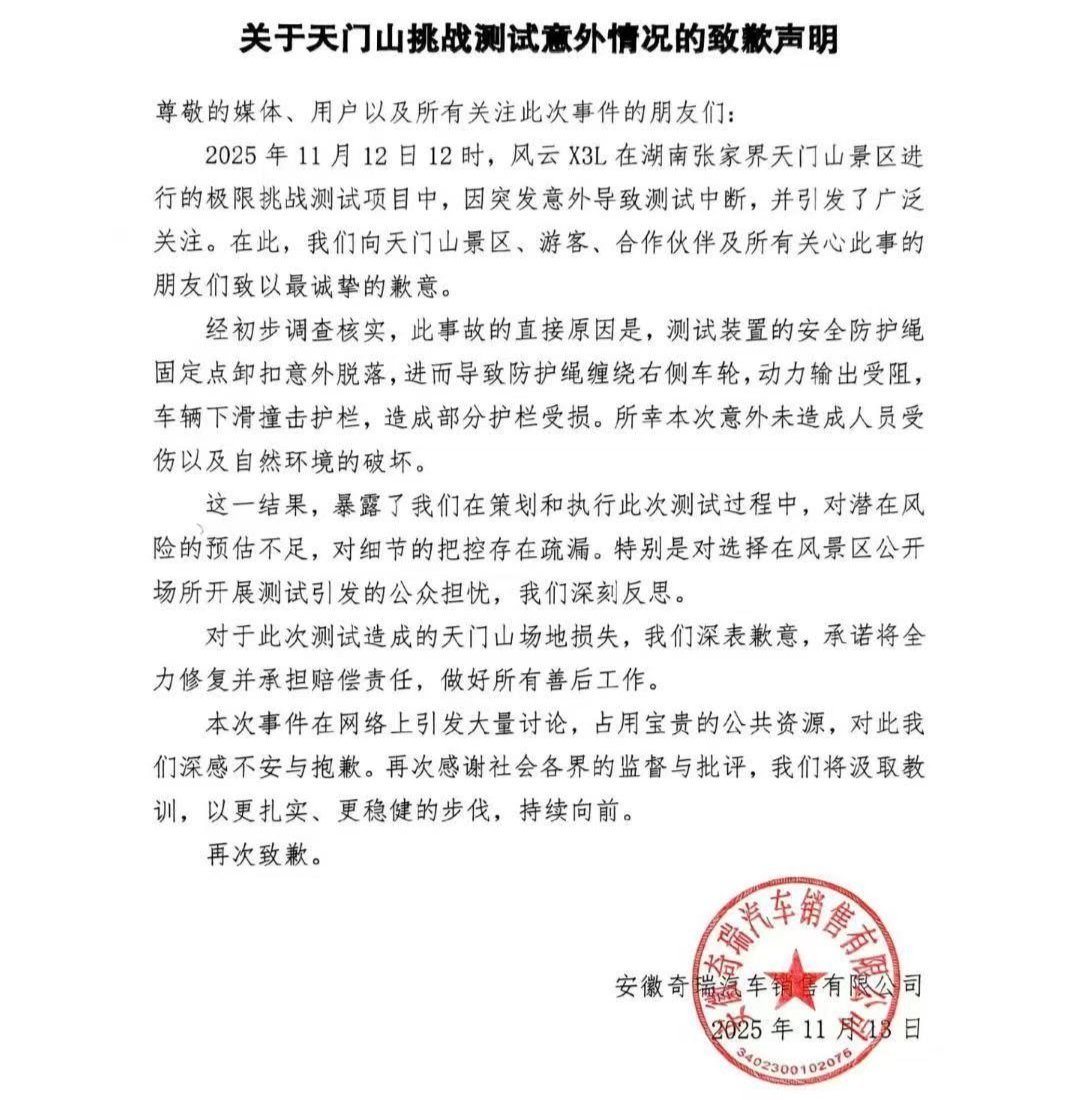

【每经记者 黄辛旭 每经编辑 余婷婷】11月13日凌晨2时37分,奇瑞汽车针对12日在湖南张家界天门山景区发生的极限测试事故发布声明,承认因安全防护绳固定点卸扣意外脱落导致车辆失控,造成护栏受损。这场被寄予厚望的"天梯挑战"意外演变为舆论焦点,将车企极限测试的边界与营销价值置于聚光灯下。

一、极限测试遇险:安全防护绳脱落致车辆失控

据声明披露,事发时风云X3L在攀爬天门山999级天梯(垂直落差150米,局部坡度超60度)过程中,因测试装置安全绳固定点发生卸扣意外,导致防护绳缠绕右侧车轮,动力输出受阻。失控车辆最终撞击护栏,所幸未造成人员伤亡及环境破坏。

值得注意的是,天门山天梯以"极限路况天花板"著称,此前路虎揽胜曾在此完成攀爬壮举。奇瑞选择在景区公开场合进行测试,本意是通过标志性场景强化产品性能认知,却因操作失误引发争议。声明中承认"对潜在风险预估不足,细节把控存在疏漏",并承诺承担场地修复及赔偿责任。

二、天梯挑战背后的争议:营销创新还是噱头炒作?

事件引发舆论两极分化。部分网友质疑:"车主日常不会开汽车爬楼梯,为何要耗费资源做这种测试?"认为企业应将资源投入实用技术研发。但更多观点支持车企通过极限场景展示技术实力,奇瑞执行副总裁李学用此前多次在社交平台分享测试视频,其账号粉丝量已突破百万,印证了此类内容的市场吸引力。

行业分析师指出,当前汽车市场竞争已进入"体验营销3.0时代":车企不仅比拼参数配置,更需构建情感共鸣。奇瑞近两年持续投入极限测试(如星纪元31.9米高空坠落、风云A9连续碰撞测试),配合"奇瑞安全之夜"等主题活动,成功塑造"安全技术标杆"形象。这种"技术可视化"策略虽存在争议,但客观上提升了品牌溢价能力。

三、安全承诺与营销实践的双重考验

奇瑞董事长尹同跃曾公开表态:"安全是底线,再困难也不省研发的钱。"此次事故中,企业快速响应(事发12小时即发布声明)体现危机管理能力,但也暴露出景区测试场景的风险预判盲区。有业内人士建议,极限测试应建立"三重验证机制":技术可行性评估、场景适配性测试、应急预案演练。

值得关注的是,天门山景区管理方尚未对测试事故作出官方回应。若后续调查确认测试存在违规操作,可能引发更广泛的法律责任讨论。目前,奇瑞已启动善后工作,但如何平衡营销创新与安全底线,将成为其品牌升级的关键课题。

【延伸观察】

当"挑战不可能"从技术突破异化为营销噱头,车企该如何把握尺度?数据显示,2023年国内车企极限测试投入同比增长47%,但消费者调研显示仅32%用户认为此类测试"对购车决策有实质影响"。这提示企业需在"技术展示"与"场景适配"间寻找平衡点——或许真正的极限,在于对用户需求的精准洞察。

(本文图片来自新浪微博)